Adolescencia: castigo o contención

La serie Adolescencia, disponible en Netflix, no es una más.

No busca entretener, busca incomodar. Y lo logra. Porque nos pone frente a un espejo incómodo: el de una sociedad que no sabe qué hacer con sus adolescentes. Una sociedad que, cuando no comprende, reacciona. Y cuando reacciona, castiga.

Filmada de manera impecable en una sola toma, la serie genera una experiencia inmersiva que nos deja sin aliento, intensificando cada escena con una crudeza casi documental. Y no podemos dejar de destacar la actuación del joven protagonista —aún poco conocido—, cuya interpretación visceral y profunda sostiene toda la carga emocional del relato, logrando una empatía inmediata pese a la dureza del personaje que encarna.

Recomiendo profundamente ver esta serie. No solo por su impecable realización técnica —filmada en una sola toma— y la impactante actuación del joven protagonista, sino porque invita a pensar, a sentir, a incomodarnos. “Adolescencia” no busca respuestas fáciles: abre preguntas necesarias. Es de esas historias que no se olvidan porque tocan lo que evitamos mirar.

En Inglaterra, donde se sitúa la historia la edad de imputabilidad penal es de las más bajas del mundo occidental. A partir de los 10 años, un menor puede ser considerado penalmente responsable. Esto se estableció tras un caso que estremeció al país: el asesinato de James Bulger, un niño de dos años, a manos de dos chicos de diez.

Desde entonces, el sistema penal inglés contempla centros de detención para menores, con nombres como "centros de entrenamiento" que intentan suavizar lo que en esencia sigue siendo un encierro con la libertad restringida.

Y ahí aparece la tensión: ¿hasta qué punto un adolescente puede ser juzgado como un adulto?

Pero entonces aparece otra pregunta, aún más difícil: ¿qué hacemos con un adolescente que mata? ¿Qué pasa con la vida de la víctima? ¿Quién abraza a sus padres? ¿Quién contiene a esa familia que quedó rota para siempre? Porque el dolor de esa pérdida es real, y merece respeto.

Pero al mismo tiempo, la serie nos obliga a ver lo que hay del otro lado: un chico que también viene roto de antes. Roto por el bullying, por la exclusión, por la soledad. En la historia, el protagonista es víctima constante de burlas: por su apariencia, por su desarrollo corporal, por no encajar. Eso también es violencia. Una violencia silenciosa que no deja marcas en la piel, pero sí en la psiquis. Y tarde o temprano, eso también estalla.

Así llegamos a una de las grietas más hondas de nuestro tiempo: la brecha generacional.

Los adolescentes viven en un universo con sus propios códigos, palabras, dinámicas. El término "incel", que aparece en la serie, es solo un ejemplo de una jerga que los adultos muchas veces desconocen por completo.

"Incel" proviene del inglés "involuntary celibate" (célibe involuntario) y suele referirse a varones jóvenes que, al no tener relaciones sexuales ni vínculos afectivos, desarrollan resentimiento, odio o rechazo hacia las mujeres y hacia la sociedad. Muchas veces, estos términos circulan en foros y redes con una carga violenta e ideológica que los adultos desconocen por completo.

Y no es que no quieran saber, muchas veces no entienden por dónde empezar. Y cuando lo intentan, se encuentran con el rechazo. "No entendés nada", les dicen. Y ahí se levanta el muro. Pero lo más triste es que ese muro no lo construye solo el adolescente: también lo hace el adulto que no sabe preguntar distinto, que se cansa de insistir, o que directamente se rinde.

Y en el fondo de todo esto... aparece la salud mental adolescente.

O mejor dicho, la ausencia de mirada hacia ella. El protagonista de la serie da indicios claros de un trastorno del estado de ánimo, posiblemente bipolaridad. Pero nadie lo ve. Nadie lo nombra. Todo pasa como si no existiera. Como si fuera simplemente una fase, una excentricidad.

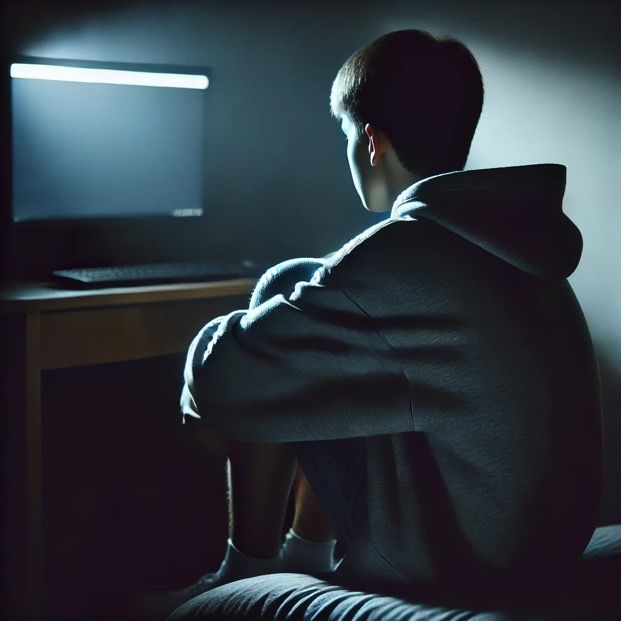

"Está en la compu todo el día, pero no molesta", dicen algunos padres. "Prefiero que esté en casa y no en la calle", dicen otros.

Pero ese chico no está bien. Juega sin parar, no duerme, no sale. No habla. Está atrapado en una cueva que parece cómoda, pero que en realidad es su forma de esconderse del mundo. Porque afuera lo esperan las preguntas, los juicios, la exigencia.

Y es ahí donde se vuelve urgente una mirada más humana, más atenta, más consciente.

Porque la adicción a las pantallas no es sólo un exceso de tiempo frente a un dispositivo: es un síntoma. De vacío, de desconexión, de sufrimiento. Las grandes compañías diseñan juegos que activan mecanismos de recompensa en el cerebro para que los chicos no puedan soltarlos. Estudian el comportamiento humano para volver a los jugadores adictos. ¿Y quién los protege de eso?

Entonces, ¿qué hacemos?

¿Castigamos o contenemos? ¿Juzgamos o intentamos comprender? ¿Seguimos mirando sin ver?

La adolescencia no es el problema. El problema es el silencio alrededor de ella. Es la falta de escucha, de presencia, de coraje para mirar más allá del síntoma.

El problema es que seguimos tratando a los adolescentes como culpables o como enigmas, en lugar de verlos como lo que son: seres en formación, frágiles, confundidos, muchas veces heridos.

El problema es que los rodeamos de exigencias pero no de herramientas, de normas pero no de empatía. Y así, crecen solos, encerrados, llenos de ruido por dentro y de indiferencia por fuera.

Esto no es solo un error. Es una deuda.

Y como toda deuda, tarde o temprano se cobra. A veces en forma de violencia, a veces en forma de silencio absoluto. Pero siempre, con consecuencias que podrían haberse evitado.

Es hora de cambiar eso.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

%2013.35.34.png)

La caída de Maduro y el nuevo tablero regional

Australia cerró Instagram, TikTok y X a menores de 16 años ¿Avance en protección infantil o exceso regulatorio? El primer gran test global para las redes sociales.